診察・治療手順

1 症状をお伺いします。

2 「いつから」「どこが」「どのように悪いのか」をお聞きします。【問診(もんしん)】

3 鍼・灸の範囲内で治療手段の希望をお聞きします。

4 話し方・顔つき・皮膚の色等の全体の状態を診ます。【望診(ぼうしん)】

5 脈の打ち方を診ます。【脈診(みゃくしん)】

6 皮膚の状態・筋肉の状態・圧痛点・硬結等を触って診ます。【切診(せっしん)】

7 お腹を診ます。【腹診(ふくしん)】

8 全身状態を改善する為の治療をします。「気」の流れを整えます。【本治法(ほんちほう)】

9 気になる症状に対しての処置をします。【標治法(ひょうちほう)】

治療時間

各々の患者さんの状態・症状によってかなりの相違が出ます。

軽く短時間の治療が最適である場合から、強い長時間の治療が最適である場合がある為です。

※鍼・ 灸の平均的な治療時間は約50分(初診60分)です。

治療期間

使用する用具とその施術

服装について

脱ぎ着がしやすく、リラックスしやすい服装でお願いします。

当院では、患者様の体調に応じて、頚肩から背中、臀部、腹部、肘から下、膝から下、症状に拠っては、肩、二の腕、太ももなど、全身のツボを駆使して”はり灸”を行います。そのため、これらの部位が容易に出せる服装が望ましく、また、どのような服装であっても、施術時は、バスタオルをお掛け致しますのでご安心下さい。

施術室はすべて個室になっておりますので、着替えを持って来ていただければ、着替えていただくこともできます。

女性の場合、Tシャツ、ノースリーブやキャミソール、裾の広いズボンやハーフパンツなどで施術を受けられる患者様が多いです。※注意:ワンピースなど上下が繋がった服、ハイネック、タイトなジーンズ、ストッキングやタイツなどはお控えください。

最後に、理想なスタイルを提示させていただきますと、「男性の場合はパンツ1枚」「女性の場合もそれに準じますので、それに大きめのTシャツとハーフパンツを羽織る程度」ですと、理想的な施術が行えます。

最適な治療が出来ますように、ご協力をお願い致します。

消毒

直接、皮膚に触れるものは、全て「オートクレーブ」という高温高圧をかけて消毒する滅菌機で消毒(滅菌)しています。この方法は、WHO(世界保健機構)で定める完全な消毒(滅菌)で、良い菌も悪い菌も一括してすべての菌を死滅させる方法です。消毒と区別して「滅菌法」と言います。病・医院等の医療機関で使用されているものと同じ方法です。

この方法による細菌類の生き残っている確率は0%です。一般に心配される「B型肝炎」「エイズ」等の感染の危険性も0%と言う事になります。

また術前の皮膚の消毒は「ヒビテン」という皮膚刺激が少なく、消毒力の強いものを使用しています。「ヒビテン」の消毒力は「アルコール」と同等またはそれ以上と言われています。

施術の直前にも術者の手指消毒に「速乾性アルコール」で噴霧式の消毒をしています。

治療室内は毎朝の掃除と定期的に害虫の駆除剤を使用し、アルコール系室内消毒液をスプレーしています。

副作用について

基本的に副作用の心配は全くありません。

治療効果の現われとしてだるさや脱力感、眠気に襲われる事があります。

これは好転反応といって、回復力が高まった為のもので何の心配もありません。

体を休めていれば、自然に過ぎ去ります。好転反応におどろき、医療機関で注射を受けて「ああ!楽になった・・・」とおっしゃる方もいますが、休みたがっている体を無理やり起こす事になるので、成り行きに任せて休めてしまったほうが効果は高いと思われます。

他には薬剤などで無理やり押さえ込んでしまっている症状が、一時的に表面化する為に「悪化した」と間違われる事も時々あります。

たとえば「ぎっくり腰」からずっと腰痛を引きずって慢性化しているいる場合など、元にもどる為、一時的に急性の時と同じような状態になる事がありますが、その治療を続けていれば、慢性化していた症状も無くなります。

このような色々な反応が出る場合は「治療の良く効く体質」だと思ってください。

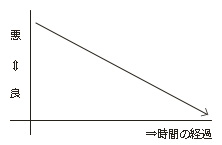

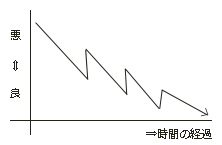

回復パターン

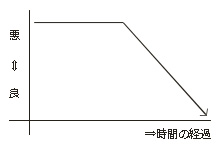

1.時間の経過とともに、順調に回復してゆくパターン。急性期にはよくありますが、慢性症の時はあまり無いパターンです。

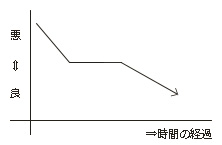

2.良くなったり悪くなったりを繰り返し、悪くなっても1番悪かった時ほどにはならないパターン。安心して診ていられるケースです。

3.しばらくの間、効果が無い様に思われ、効果が出始めると順調に回復するパターンです。慢性症に多くみられますが、頻繁ではありません。

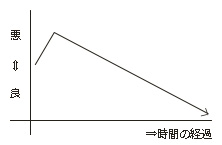

4.順調に快方に向かい、少し良くなってから一時停滞するパターンです。慢性症の場合の一般的な傾向だと思います。

5.治療直後に症状が少し重くなるケース。慢性症では比較的多くみられますが、治療間隔と刺激量を調節し快方に向かうパターンです。

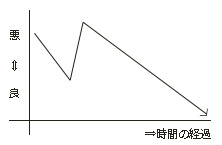

6.直後から効果が現われ、一時的に来院時よりも重くなるパターンです。比較適多くみられ、治療の中断が最も多いパターンです。

7.1~6が組み合わされたパターンです。人体は複雑怪奇に出来ておりますので、こちらの組み合わせパターンが最も多いかも知れません。

治療後注意事項

以下の内容で初診の時に説明書をお渡ししています。

治療後の摂生及び注意事項になります。

治療効果を最大限に引き出すために、必ず1度読んでください。